国際オリーブ協会(IOC)「オリーブオイル理化学分析試験所」タイプB・Cを3年連続ダブル受賞/日本油料検定協会

日本油料検定協会はこのほど、国際オリーブ協会(IOC)が認証する国際的な品質分析基準である「オリーブオイル理化学分析試験所」のタイプBとタイプCのダブル認定を3年連続で取得した。IOCが推奨する正確で信頼性の高いオリーブ油の分析試験法を適用できる能力が認められた試験所に与えられる認証制度だ。特に上位認証のタイプB取得には、高度な理化学分析の能力と熟練度が求められる。同協会はさらに、得意分野でもある金属類や残留農薬など有害成分の検査となるタイプCに国内初の認証機関として登録されている。

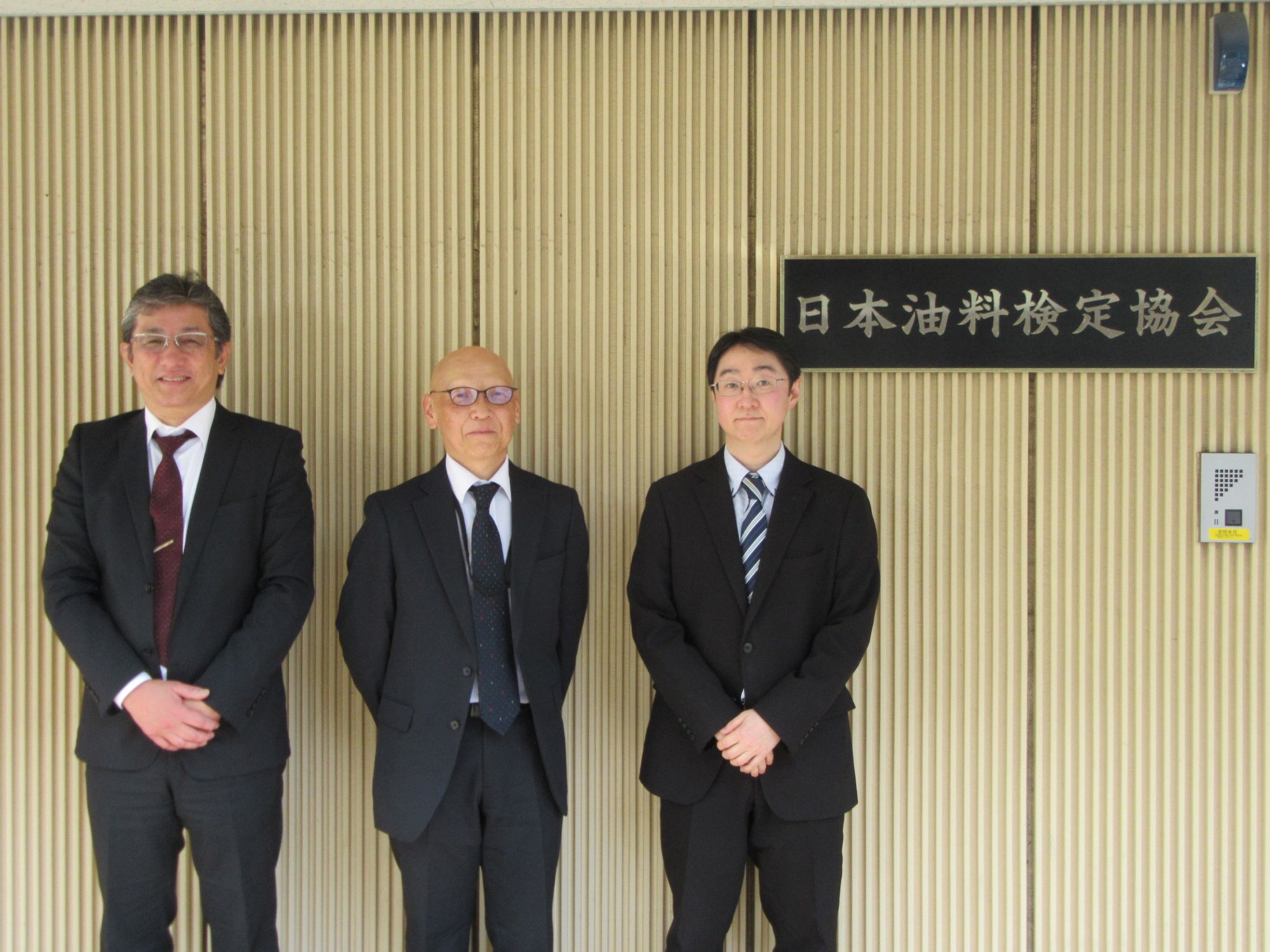

同協会は日本唯一の油脂関係専門の鑑定・検量・検査機関だ。食用油脂や油脂原料の輸入時における数量や品質などの検量・鑑定事業と、輸入油脂のほか国内油脂・食品・農産物などを含めた分析事業を行っている。氏原潤一会長は、「1941年に油脂・油料原料の検定を行う検定所として創業し、神戸に本部、横浜に支部を配置した。1952年に農林省(現農水省)管轄の社団法人となって現在に至る。菜種、大豆、パーム、ヤシなど動植物油脂の検量と分析の仕事で発足し、1950年には検査業務を立ち上げた。1956年に神戸に分析センターを設立し、現在は神戸と横浜の2拠点で分析業務を行っている。検定・検量は、東は鹿島から西は福岡まで、製油会社が工場を構えている重要な港湾9カ所で行っている」と説明する。

「タイプB取得で技術力の高さを確認、油の専門機関として取得すべきと考えた」

寺澤真二理事支部長は、「タイプAについては、普段の検査から油脂の品質チェックを行っていた。タイプBは複雑な検査が多く、取得したことにより当協会の技術力の高さを確認できて光栄に思う。検査員は日頃から努力しており、チャレンジが実を結んだ。2020年はタイプAのみ取得し、2021年はタイプA・Bともに取得を逃したが、2022年はタイプA・B・Cの認証を取得した。それ以降、2024年まで3年連続で取得している」と胸を張る。

取得を逃した要因として、「普段行っていない項目が多かった。21年の結果や外部精度管理から分析方法を検討していった」と振り返る。毎年本試験前にスペインから外部精度管理を行っている。分析結果の評価から、分析法を検討することで合格ラインをクリアできたという。

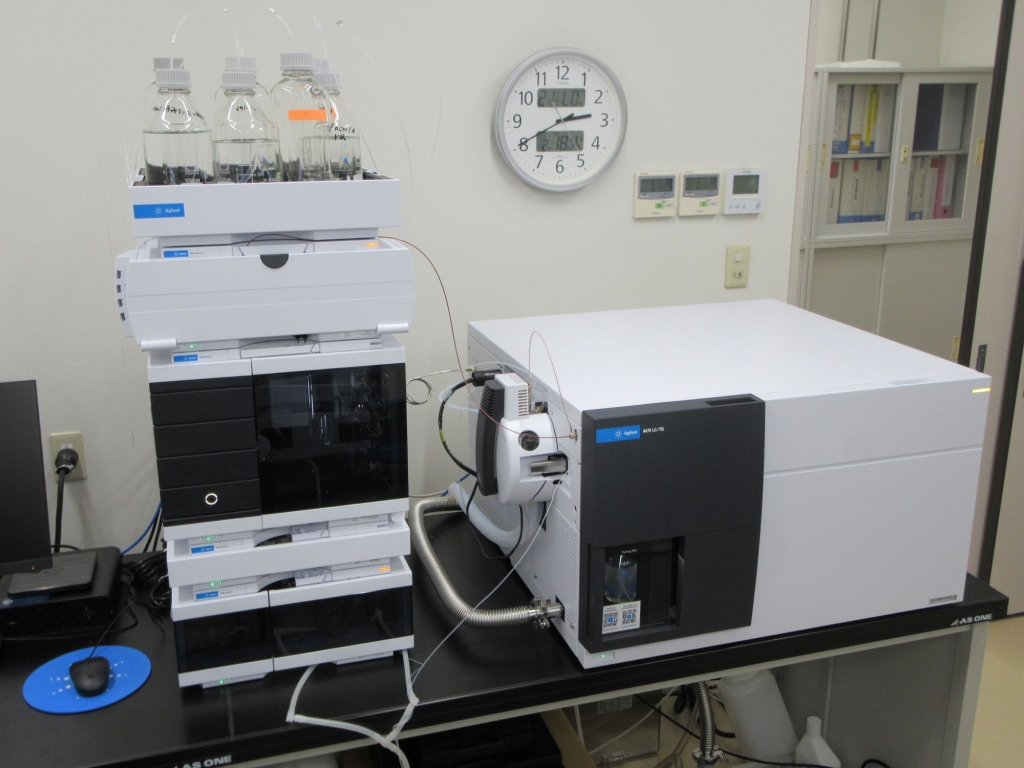

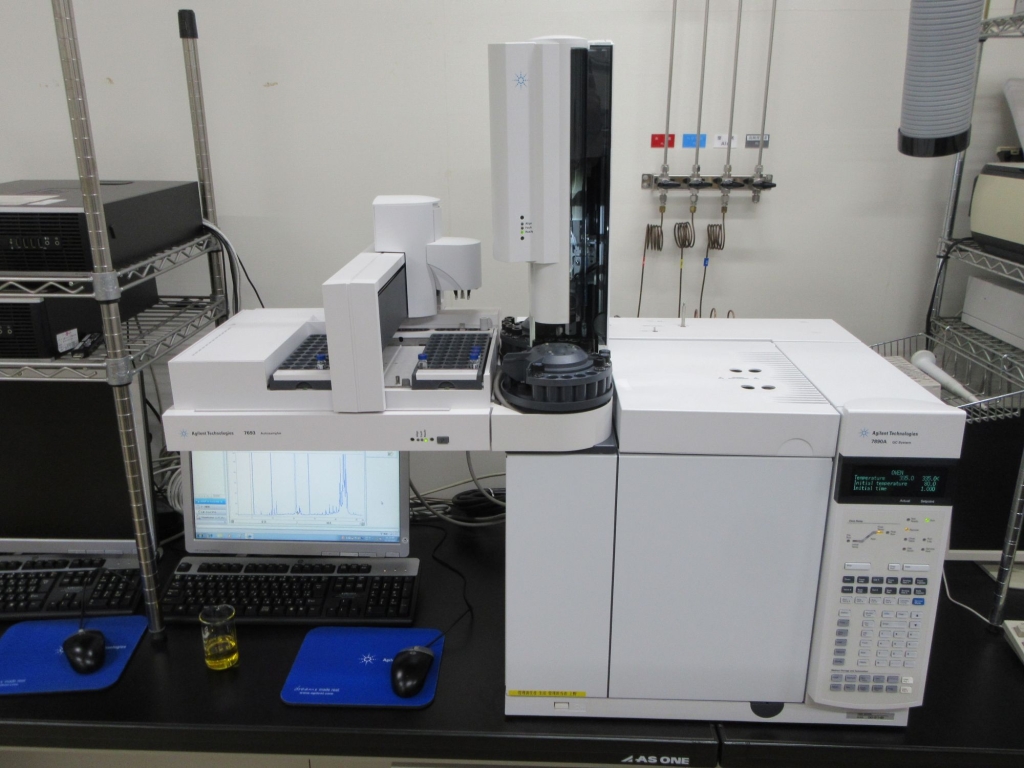

鎌倉和政理事は、「タイプBはオリーブ油の純度をさまざまな項目で測る。この経験が足りなかった」と述べる。神戸本部綜合分析センター環境・油化学部門の木曽昌彦部門長代理は、「異物や精製したものが入っていないかなど、オリーブ油が純粋かどうかを分析する。脂肪酸組成の分析は普段行っているが、ステロールやワックスなども入っている」と説明する。サンプルは4種類あり、39項目の分析結果を埋める欄は計184にも上るという。外部精度管理の項目は半分ほどで、「本試験にしかない項目もあり、2021年はぶっつけ本番で分析した。外した項目が結構あったが、答えは返ってくるのでトレーニングして合わせ、翌年からはうまくいった」と話す。

チャレンジ理由について寺澤理事は、「オリーブ油の輸入検査を手掛けており、油の専門機関として取得するべきだと考えた」と述べる。タイプC認証については、「得意分野なのでチャレンジした。日本では当協会のみが取得している。当協会は輸入食品の検査を実施していて、残留農薬など検査し、専門の高度な分析を行っている。その技術や設備を生かした。油の分析は難しかったが、技術的な蓄積で乗り越えてきた」と力を込める。

今後の目標について氏原会長は、「1年ごとに継続して取れるようにしていきたい」と意気込みを述べた。寺澤理事は、「チャレンジすることで大分レベルが上がったので、今後もチャレンジを続ける」と語る。

〈大豆油糧日報 4月3日付〉