ペットボトルの循環利用が拡大、使用済みボトルを新ボトルに再生する「ボトルtoボトル」比率が初の3割超え/清涼飲料業界

〈大手メーカーが主導、限りある資源を有効活用〉

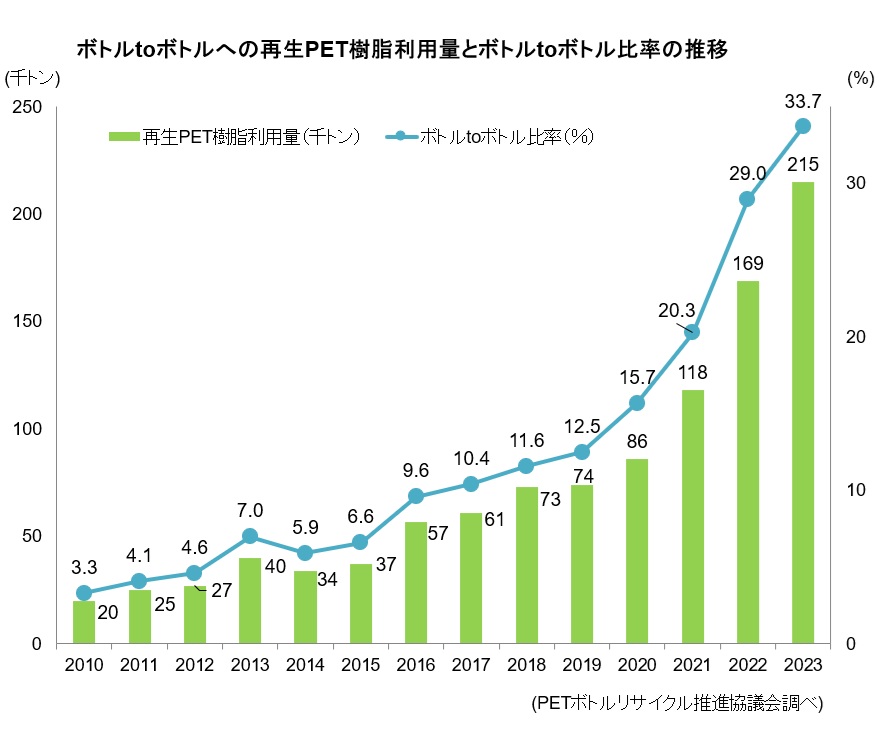

PETボトルの資源循環を目指す「ボトルtoボトル」水平リサイクルが拡大している。PETボトルリサイクル推進協議会が公表している「PETボトルリサイクル年次報告書2024」によると、2023年度の「ボトルtoボトル」による再資源化量は21万5千トンで、前年比27.1%の増加となった。

これにより、国内で販売された使用済みPETボトルのうち、再びボトルとして再生された割合(ボトルtoボトル比率)は33.7%となった。前年から4.7ポイント上昇し、初めて3割を超えている。清涼飲料業界は、2030年度までに「ボトルtoボトル」比率50%の目標を立てているが、大手メーカーが積極的に取り組むことで着実な前進が見られる。

「ボトルtoボトル」は、使用済みPETボトルを原料として再び飲料用ボトルに再生する取り組みで、限りある資源の有効活用(新規の化石由来原料削減)とCO2排出削減につながるもの。

サーキュラエコノミー(循環経済)や脱炭素社会への対応が求められるなか、日本においてはプラスチックの中でもペットボトルは過去から高いリサイクル率を誇っているが、循環型社会の実現に向けた取り組みとして、「ボトルtoボトル」が重要性を増している。

〈各社でサステナブル素材の使用比率高まる〉

大手飲料メーカー各社による「ボトルtoボトル」を中心としたサステナブル素材(リサイクル素材あるいは植物由来素材等)の使用も進んでいる。

サントリー食品インターナショナルは、2024年度の国内清涼飲料事業における全PETボトルのうちサステナブル素材比率が58%(前年比5ポイント増)になり、すでに2本に1本以上が100%リサイクルペットボトルになっている。

アサヒ飲料は、2024年に36%(同18ポイント増)、キリンビバレッジも同じく36%(同8ポイント増)を記録しており、いずれも前年より比率を伸ばしている。伊藤園も2023年度時点で36%となっており、主要各社がそろって30%台後半以上の水準に達している。なお、コカ・コーラシステムは再生素材の使用比率を現在は公表していない。

また、飲料各社は自治体をはじめ、高層ビルやスポーツ施設などとPETボトルの「ボトルtoボトル」水平リサイクル事業に関する協定の締結を進めている。こうした各社の積極的な取り組みが、「ボトルtoボトル」比率の向上を後押ししている。

〈リサイクル率85.0%、欧米諸国と比べても高水準〉

PETボトルの「リサイクル率」は85.0%で、前年に続き目標水準(85.0%)を維持した。猛暑などによる販売数量の増加により、前年度比では1.9ポイントの微減となったものの、高い水準を保っている。回収されたPETボトルは、国内で41万5千トン、海外で12万6千トンが再資源化され、合計で54万1千トンにのぼる。

欧米諸国と比べると、欧州のリサイクル率は42.7%(2021年度)、米国は19.6%(同年度)で、日本のPETボトルリサイクルの仕組みが国際的にも進んでいることがわかる。

また、焼却時の熱を活用する「サーマルリサイクル」などを含めた有効利用率は98.6%となり、前年度(98.8%)よりわずかに低下したものの、依然高い水準が続いている。

〈軽量化の取り組みも継続〉

また、PETボトルの軽量化も進展している。2023年度の指定PETボトル全体の軽量化率は、2004年度比で28.4%に達した。これにより年間で約23万7千トンのプラスチック削減効果が生まれ、「第3次自主行動計画2020」で掲げた軽量化目標(25%以上)も引き続き上回る結果となった。

〈生活者の意識と行動変化がリサイクル率向上の追い風に〉

水平リサイクルの効率や質を高めるためには、生活者による協力も欠かせない。使用済みPETボトルを資源としてきれいな状態でリサイクルへ出すことが、リサイクル効率や再生品質の向上につながる。

近年では、生活者が環境負荷の少ない選択を意識する場面も増えており、容器からラベルを外したラベルレス製品が通販チャネルを中心に伸長している。

加えて、大手飲料メーカーや全国清涼飲料連合会は、自動販売機横のリサイクルボックスでの適切な回収を呼びかけており、「飲料容器以外を入れない」「飲み残しをなくして入れる」「キャップやラベルを外す」などの重要性を伝えている。

特に全国清涼飲料連合会は、異物混入を防ぎやすい専用設計のオレンジ色のリサイクルボックスの導入を進めており、各社で採用が広がっている。こうしたきれいな状態で回収できる取り組みが、「ボトルtoボトル」の広がりを支える土台となっている。

企業、自治体、そして生活者がそれぞれの立場で役割を果たしていることで、PETボトルの循環利用に向けた活動が着実に進んでいる。今後、「ボトルtoボトル」比率のさらなる向上のためには、大手飲料メーカーだけでなく、最近になり販売数量を伸ばしているPB製造メーカー等を含めた飲料業界全体での取り組み強化が鍵となりそうだ。