『酒税改正』【食の注目ワード解説】

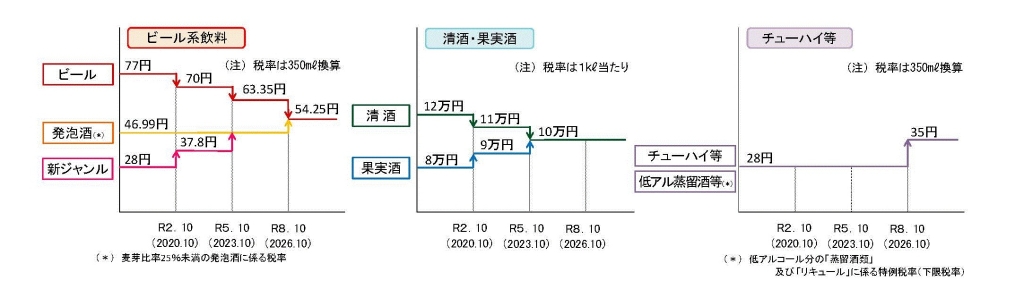

酒税改正は、現在(2025年)数年ごとの10月に行われている。酒類の品目ごとの税率の変更。現在の改正は2020年に開始、2026年に終了する。

実施前後では特にビール類が話題となる。政府によると「類似する酒類間の税率格差」を改め「酒類間の税負担の公平性を回復」する目的で実施しており、次回の2026年10月に実施されるビールの減税、発泡酒・新ジャンルの増税によりビール類の税率は統一される。

実施前後の小売店では9月末までの増税対象品の買いだめ喚起、10月からは減税対象品の訴求が行われることから、大きく消費量の変動が起こるのも特徴。当然増税後の品目の消費減少、減税前の品目の9月末までの買い控えも起こる。

▽発泡酒と新ジャンルの税率統一

前回行われた2023年の酒税改正では、単純な改正だけではなく、発泡酒と新ジャンルの統合(各社の商品としては現在も新ジャンルは残っている)も行われた。

これにより、新ジャンルはそれ以前の税率上の価格優位性を失った。ただし、大手ビールメーカーは、原料などの関係で発泡酒より安価なビールとして新ジャンルの販売を継続、インフレ傾向で家計の負担が大きい現状で、選択肢としての新ジャンルを残す方針を取っている。

▽ワイン・清酒・RTD

酒税改正では、ビール類だけではなく、清酒、ワインも改正されており、2026年にはRTDも含めてこちらも税率が統一される。なお、ビール類と清酒・ワイン・RTDの間では、税率が統一されるわけではない。統一後は、ビール類は350ml当たり54.25円、清酒・ワイン・RTDの税率は35円となる。

▽酒税改正の影響

酒税改正は、10月前後での消費量の変化が特に大きいが、当然長期的にも酒類の消費に大きく影響を与える。

特に、ビール(狭義のビール、発泡酒・新ジャンルを含まない)は改正毎に減税が進むため、大手ビールメーカーは販促に注力、シェア争いも苛烈になり、消費量も増加傾向となっている。

一方、これまで税率が低かったことからビールに比べ価格優位性があった、発泡酒や新ジャンルについては徐々に消費量は減少傾向となっている。発泡酒は2025年現在の税率は以前から横ばいだが、減税によるビールへの消費の移行などが起こっているもよう。新ジャンルは増税による影響と、ビールへの移行が原因と考えられる。

▽酒類の公正取引基準、酒税改正の価格への反映

通常食品は、農林水産省が所管するが、酒類については国税庁が所管している。

国税庁は、「酒類は、酒税の課される財政上重要な物品」と位置づけており、また「アルコール飲料として致酔性や習慣性を有するなど社会的に配慮を要するもの」としている。

こうした背景から、酒類について「売上原価の額と販売費及び一般管理費の額との合計額」を下回る金額で継続して販売してはならないことなどを定めた「酒類の公正な取引に関する基準」を運用している。

このため、酒税は酒類の価格にコストとして織り込まれて転嫁される必要があり、流通の各段階では、販売時には酒税の改正を価格に反映することが求められる。