【需給俯瞰】基本指針改定を了承、備蓄米の買戻し条件付売渡可能に、買戻しは1年以内

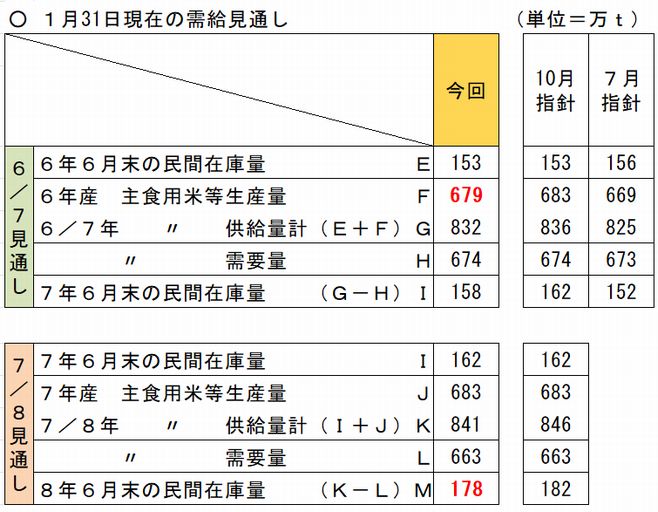

〈在庫は令和7年6月末158万t→令和8年6月末178万t見通し〉

農林水産省は1月31日、水陸稲収穫量(12月10日公表)を反映させ、令和6年産主食用の生産量を「679万t」とした。

同日の食料・農業・農村政策審議会の食糧部会(部会長=大橋弘東大副学長)で、この時期としては初となる指針(基本指針=米穀の需給及び価格の安定に関する基本指針=の改定)を審議、了承を得たもの。併せて備蓄米の買戻し条件付売渡を可能とする、指針の改定についても審議・了承を得た。

これにより農相判断により、備蓄米を買戻し条件付で売渡が可能になる。集荷事業者からの買入は一定期間(1年以内)に同等同数量の国内産米を条件とする。

【6/7年見通し】6年産の収穫量が12月に公表されたことを受け、6年産生産量を679万t(10月指針比▲4万t)に下方修正。5年産の昨年6月末在庫は153万tで確定しているため、供給量は生産量を反映し832万t(▲4万t)となった。結果、今年6月末の6年産在庫を前回の162万t→158万t(▲4万t)とした。

【7/8年見通し】7年産の生産量見通しは683万t(10月指針/6年産同)に据え置いた。今年6月末在庫が158万tに下方修正されたため、供給量は841万t(10月指針比▲5万t)、需要見通しは663万t(10月指針同)に据え置いた。結果、来年6月末在庫見通し「841万t-663万t=178万t」となった。

農水省の説明によれば、6年産の生産量減少以外の需給環境は10月の指針改定時から大きな変化は見られないため、各数値を据え置いた格好だ。今後は7年産の生産意向調査などから7年産の生産量が変動する可能性がある。

また、各地の再生協の7年産の生産の目安の集計状況を公表した。それによれば、全国で作付け増加傾向で、全国では6年産実績比で+3.1%(3万9,330ha)収穫量では約16万tが見込まれるとした。あくまでも生産の目安段階であり、今後の作付意向調査を経て指針に反映することになる。

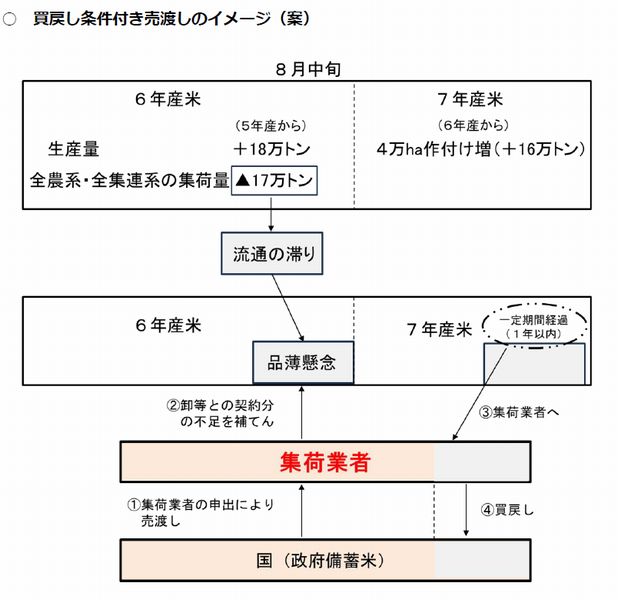

【備蓄米の買戻し条件付売渡】足元の需給環境が5年産生産量が661万t、6年産が679万t(前年産+18万t)にも関わらず、主要集荷業者の集荷数量が216万t(▲21万t)、主要集荷業者の在庫量が197万t(▲48万t)、主要卸の在庫量が56万t(+4万t)、主要卸の販売状況(2024年7~12月)対前年比▲3.8%と各段階数値を提示し、生産量は5年産を上回っているが、集荷の8~9割を占める主要集荷業者(全農系・全集連系)に集まっていない(11月末時点▲17万t)ことから、生産者や小規模な集荷業者が在庫を保有・積増ししていると推察。在庫が分散したことで、円滑な供給に滞りが発生している分析。

この滞りを解消するために〈1〉調査=現在は大規模集荷業者・卸が対象の、食糧法に基づく毎月の在庫調査に生産者・小規模集荷業者・小規模卸の一部を対象に追加して実施する。

〈2〉買戻し条件付売渡=全体として供給に不足が生じていないものの、通常の供給ルートではない流通が増えたことで供給が滞る可能性が高い場合は、24年夏のような品薄が起きないように備蓄米の集荷業者向け買戻し条件付売渡を可能にする。政府は売渡時に集荷業者と、1年以内に同等同量の国産米を買戻す契約を締結する。

現時点は実施時期や数量、対象年産は決まっていないが、基本的には6年産が不足している状況であり、不足している分を補填するのが基本的のスタンスのようだ。

1年間での買戻し条件のため、7年産のひっ迫を心配する声が出てくる可能性があるが、6年産生産量が前年産比+18万tであることを考えれば、仮に主要集荷業者に不足している17~20万t程度の備蓄米を活用しても、市場に与える影響は極めて少ないと考えているようだ。

〈米麦日報 2月3日付〉