尾西食品、荒川区防災対策会議を全面プロデュース、中学校防災部が学習成果発表

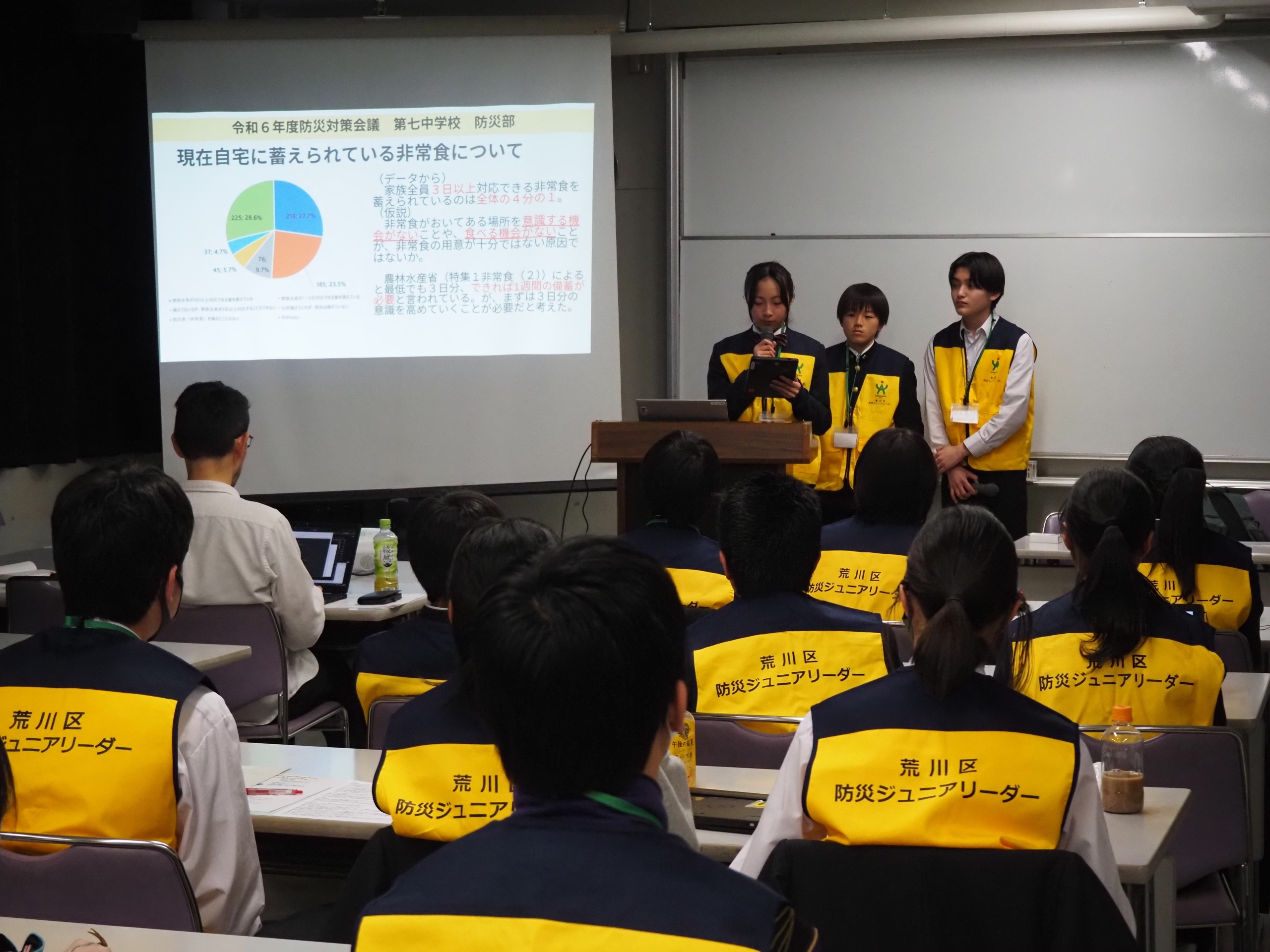

尾西食品(株)(市川伸介社長)は2024年度の東京都荒川区防災対策会議を全面プロデュースしてきた。東大大学院情報学環総合防災情報研究センターの開沼博准教授を迎え、区立全10校の中学生防災部員を主体に、防災に対して学びを深める活動をコーディネートした。1月31日には荒川区立生涯学習センターで、各校の防災部員が学習成果を発表した。

荒川区では2015年から年2回の頻度で同会議を開いている。区内は木造建築が密集していることから比較的防災意識が高く、中学校に防災部(レスキュー部)を設置している。尾西食品はこれまで小学校などで防災に関する啓蒙活動を行ってきたが、今回は中学生に年齢層を上げた取り組みとなった。

具体的には、開沼准教授に防災対策調査分析の指導協力を要請。2024年9月30日に第1回防災対策会議を開き、開沼准教授によるトークセッションと、中学生による防災対策ディスカッションを実施した。10月から、開沼准教授が座長を務め、中学生の家庭の防災対策に関する意識調査を実施。約800件の調査データを集めた。これまで中学生がいる家庭の防災意識調査は存在しないという。

12月に調査結果に基づき、開沼准教授からフィードバックを受けて、生徒が分析まとめに取り組んだ。また希望校には同社の非常食を無償提供し、生徒が主体となった炊き出し体験をサポートした。

意識調査では、スマートフォンの保有率や各種メディアの利用頻度、コミュニケーション手段、防災食・飲料水の有無、ローリングストックの認知などについて尋ね、地域社会における防災対策の現状を分析した。集計結果から、防災食を備えているかどうか、については「分からない」との回答が全体の4分の1を占め、ローリングストックについては「知らない」が半数を占めた。

2025年1月31日の第2回防災対策会議では、各校の生徒がテーマを選んで、災害時の課題や必要な備えをまとめて発表した。非常食を取り上げた学校も複数見られた。「ローリングストックの認知度があまりにも低く、備蓄の意識も低い。そのため毎月3日を第三中防災の日と定めて、NHK防災ナビを活用した取り組みを行う」(第三中学校)、「非常食とローリングストックの意識を高めるため、月に1回非常食を消費する日を設ける」(第七中学校)などと発表した。

尾西食品の栗田雅彦取締役営業企画部部長は講評として「素晴らしい発表だった。1つは情報の多くをSNSから入手しているが、皆さんSNS情報の疑わしさをしっかり認識していること。防災に限らず、正しいものを見極める目を養っていくことが学んでいくうえで大切だと思う。もう1つは備蓄について。当社は非常食を作っている会社なので、常日頃、非常食を備える大切さやローリングストックを訴えているが、あまり浸透していないのが現実かと思う。皆さんには実際に友人や家族で話をしてもらうなどアクションを起こしてほしい」と話した。

同社では、この取り組みを通じて、防災に対する啓蒙啓発につながるよう情報提供を行い、他の市区町村へ中学校での防災部の設置を広く呼び掛けていく。

〈東大大学院の開沼准教授を招聘〉

開沼准教授の話=非常に多岐にわたる視点を提示してもらった。大きく3つほどポイントをまとめると、1つが習慣化。普段からやっていないことをするのは難しい。普段の習慣の中で使っているものが災害時にも役に立つ。2つ目がデジタルとアナログの両立。デジタルの良いところもあるが、電気がないと使えない。くるくる巻き取れるホワイトボードが防災グッズにある。そうしたものを組み合わせて考えていくことも大事だ。最後に、勉強から研究へ一歩踏み出せていたと感じた。環境省と荒川区でペットと災害のスタンスが真逆という指摘があった。災害時には答えが一つではないことがある。それをどうにか考え抜くことがとても大事で、皆さんはその入り口に大きく踏み出した。

〈米麦日賦 2月7日付〉